着色Shading

Shading是图形学中决定物体表面外观的关键技术,它模拟光线与物体表面的交互过程。

什么是Shading?

Shading是指计算物体表面颜色和明暗的过程,通过模拟光线与材质相互作用来产生逼真的视觉效果。

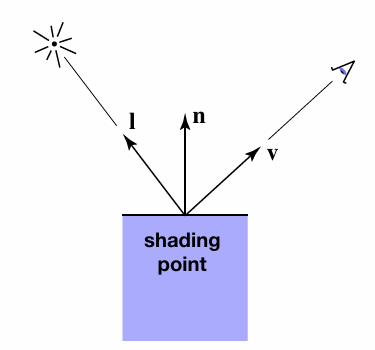

局部着色(Shading is Local)

定义为:计算特定着色点处反射到相机的光线

其关键要素一般为:

- l 光线照射方向向量

- n 着色点表面法向量

- v 观察视角方向

- 以及一个关键的表面参数(比如颜色color,光泽度shininess)

基础光照现象

如上图所示,**镜面高光(Specular highlights)**在杯口和把手转折处形成明亮的聚焦光斑,体现了光滑表面对光源的直接反射;**漫反射(Diffuse reflection)**在杯身侧面形成均匀的色彩渐变,如淡绿色杯子柔和的明暗过渡,反映了朗伯体表面的均匀散射特性;**环境光(Ambient lighting)**则使背光面(如棕色杯子底部)保持基础可见性,代表间接光照的简化模拟。

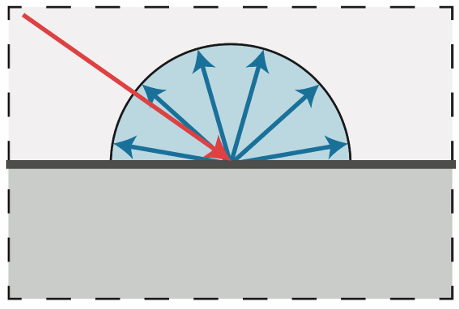

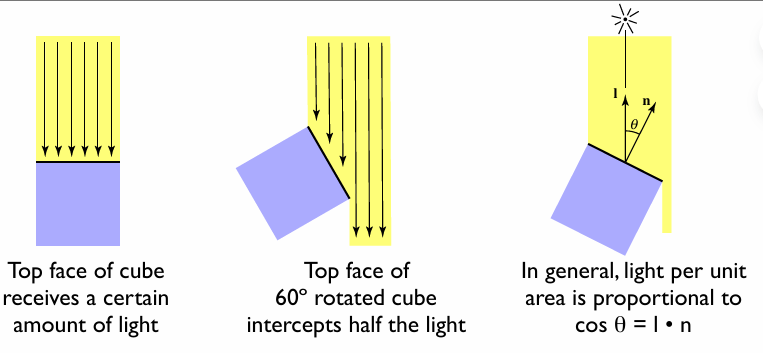

漫反射与兰伯特余弦定律(Lambert’s Cosine Law)

漫反射的光线均匀地向所有方向散射,从任何视角观察,表面颜色都保持一致。

理想漫反射表面接收和反射的光强,与表面法线和入射光方向夹角的余弦成正比。

-

物体表面法向量n,和光源方向l,的夹角θ,决定了明暗强度

-

可以把光当成能量,吸收的越多越亮

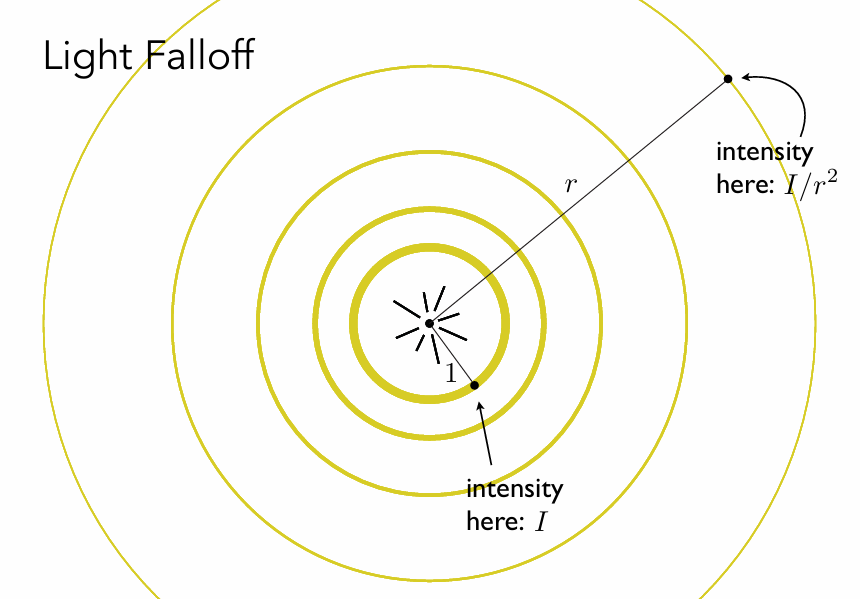

能量守恒与光线衰减(Light Falloff)

光的传播遵循能量守恒定理,假设最初点光源的光能量都集中在一个球壳上,一开始球壳的表面积很小,那么单位面积上光的能量就很多,光越向外扩散,单位面积的能量就越小。

基于表面积的关系可以得知:距离光源为r的球壳上,单位面积上能量为I/r²

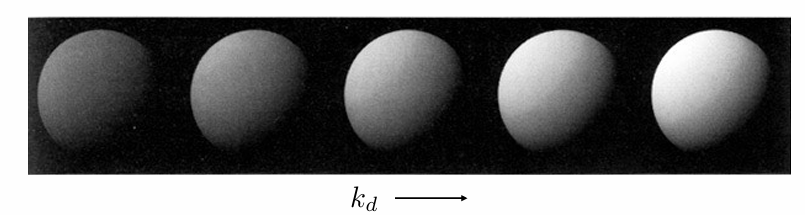

漫反射光照公式解析

结合上面的余弦定理,就可以知道diffuse的公式

- I/r² 表示有多少光到达了ShadingPoint(因为光会随着传播距离而衰减)

- Kd表示了该点颜色的反射率

如果Kd=0,那么该点完全没有反射光出去,该点吸收了所有光,那么该点表现为黑色

如果Kd=1,那么该点反射了所有光,那么该点表现为白色

如果用RGB三个通道表示Kd,那么Kd就是Color

- Max(0,n·l)表示反射角度,nl都是单位向量,n·l = cosθ,当入射光从表面下面照入,θ>90°,cos<0,这种情况没有意义,因为我们只考虑反射光,不考虑折射等光线,所以需要和0比,取最大值

举个栗子:当Kd试为RGB颜色值的时候

当Kd=0时,此时对应着RGB值是:[0, 0, 0],在计算机里表示为黑色,黑色正是完全吸收光的颜色,反之,当Kd=1时,对应着 [255, 255, 255],在计算机里表示为白色,白色正是完全反射光的颜色。

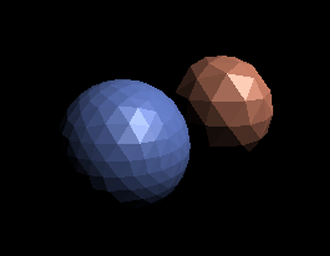

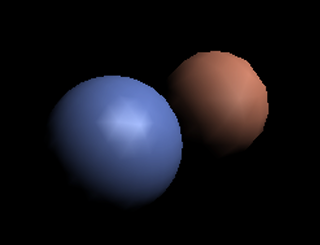

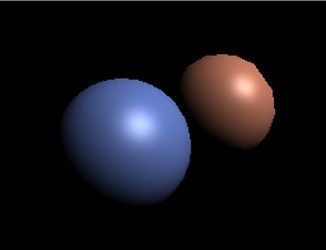

上图可以看到,点光源在左上角处,随着Kd越来越大,左上角的物体表面反射光能量越来越多,而右下角处于背光处,所以完全没有光,越往中间部分,法线方向与光照方向的夹角越来越大,所以接收的光能量越来越少,符合 Blinn-Phong 模型。

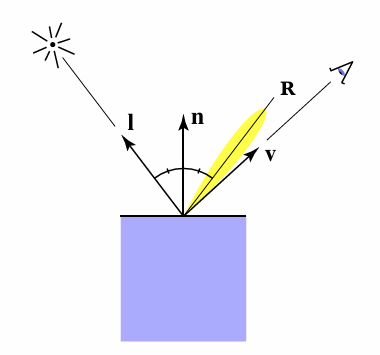

高光与镜面反射

反射的强度一般取决于观察的方向,一般在镜面反射方向附近最为明亮

高光的产生:在物体表面的观察角度与光源角度正好是镜面对称时,即可看到高光

抽象到计算机图形学中,我们定义向量R是镜面反射方向,当观察方向V与R越接近时,高光部分越明显。

我们可以通过计算R和V的接近程度来确定看到的高光强度,但是:在计算机中计算反射向量R的计算量非常大。

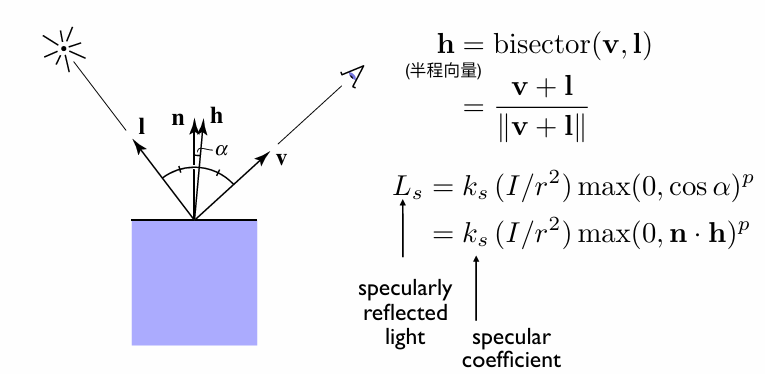

所以,Blinn-Phong光照模型提出使用另一种计算方法:半程向量

通过上图可以发现,物体表面一点的法线方向正好是光源方向l和镜面反射方向R的角平分向量。

同样,我们知道视角V和光源l,可以很容易的计算出它们的角平分向量h,而该向量就称为半程向量。

通过比对法向量n和半程向量h的接近程度,用角度α表示:

由于cosα∈[0,1]可以表示物体表面该点反射的高光强度,所以我们可以得到计算高光的公式:

注意:

- Ks依旧表示物体表面该点对光的吸收率,在计算机中用RGB值表示

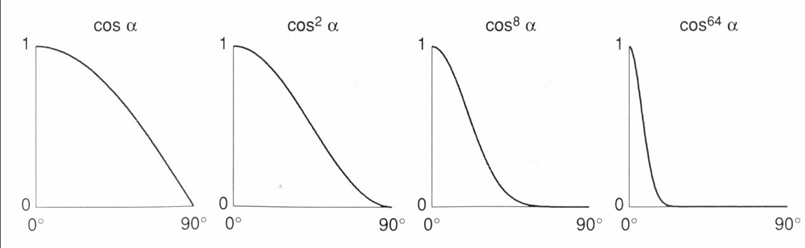

- 指数p用于加快函数的衰减程度:

- 物理世界中高光存在于物体表面很小的一部分

- cosα的自然衰减速度太慢

- 通过指数加速衰减,使高光只在n与h非常接近时可见

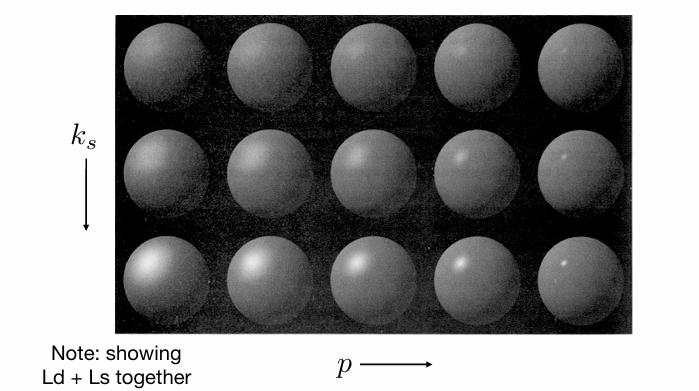

如下图为参数变化后得到的绘制结果,纵向来看,反射系数Ks越大,高光越亮。横向来看,指数p越大,高光越小:

实际上允许使用视角向量v和镜面反射向量R的接近程度来计算高光,而这种计算方式就称为Phong模型。Phong模型与Bling-Phong模型产生的高光效果不一样,Bling-Phong产生的高光更加柔和。

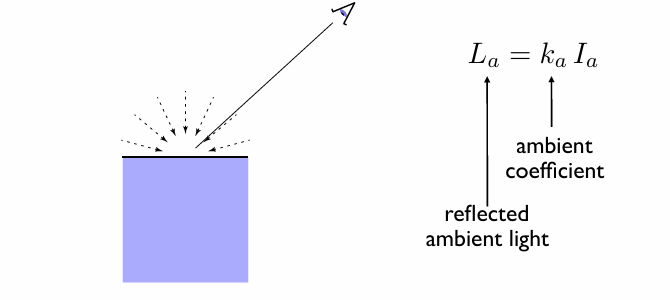

环境光照

环境光是照射在其它物体上的光先反射到观察物体上,通过观察物体表面再反射至视角中。

一个茶杯,在光源并没有直接照射的方向上也有一定的亮度,因为一个光线可以弹射很多次,从四面八方打到任何一个点,这些光照就算是环境光照

由于环境光照非常复杂,这里我们假设一个点受到的环境光照永远都是相同的,强度称为Ⅰa

任何一个点都有自己的颜色,Ka相当于环境光的系数,就可以近似的得到一个环境光公式

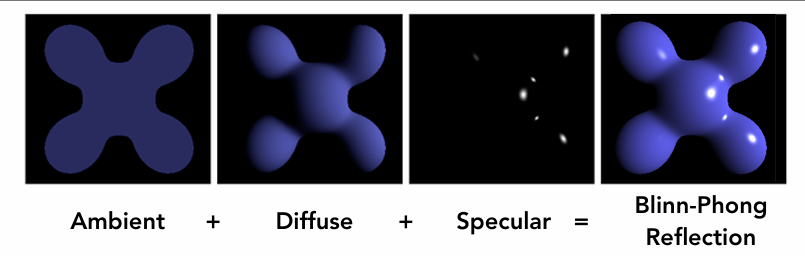

Blinn-Phong 模型

环境光(无论方向)(常数颜色) + 漫反射(无论观测方向)(光照/法线) + 高光 = 布林冯反射模型

可以拆分来看:

- 第一幅图:由于环境光是常数,所以作用在物体的每一个点上都有相同的光强度效果。

- 第二幅图:漫反射光与观察视角相关,所以观察视角与物体表面顶点法线越接近,光强度越大。

- 第三幅图:高光和观察的视角密切相关,只有半程向量与顶点法线偏差非常小时,才能看到高光效果。

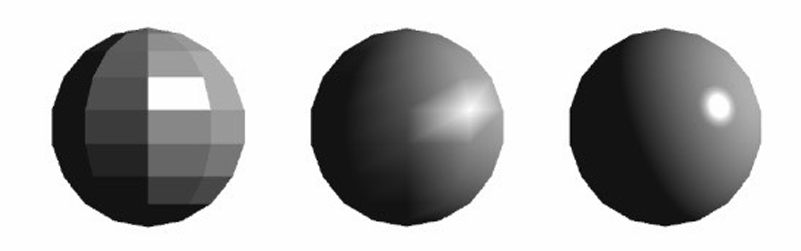

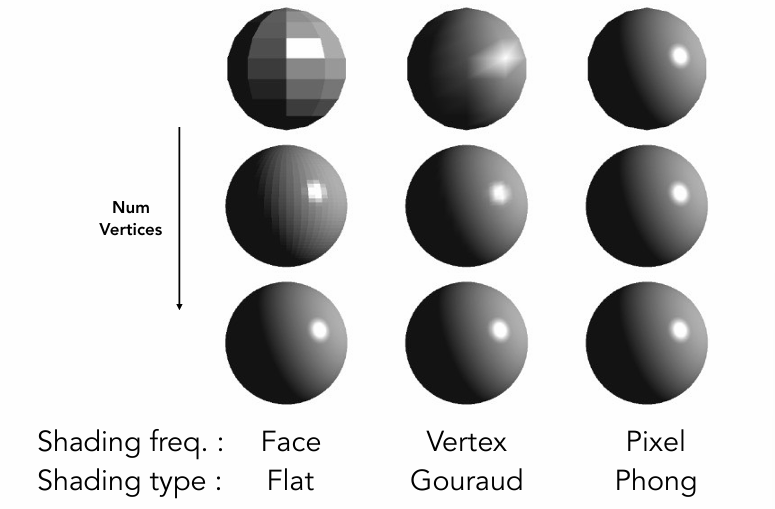

着色方法

如上图所示,三个球具有完全相同的空间信息,着色频率不同后表现不一样,其代表的是三种不同的着色方式。

Flat shading(平面着色)

该着色方式计算流程:

- 获取三角形面片的几何法向量

- 计算面片中心点的光照强度(使用Phong等光照模型)

- 将计算结果应用于整个三角形区域

Gouraud shading(高洛德着色)

Gouraud着色是一种基于顶点的着色技术,由法国计算机科学家Henri Gouraud于1971年提出。其核心流程是:

- 在顶点着色器中计算每个顶点的颜色

- 通过双线性插值确定三角形内部各像素的颜色

- 输出最终渲染结果

至于双线性插值的具体计算流程我们后续讲解我们后续讲解。

Phong着色(冯氏着色)

Phong着色是一种基于像素的光照计算技术,由犹大学者Bui Tuong Phong于1973年提出。其核心流程是:

- 在顶点阶段传递法线数据

- 在光栅化阶段对法线进行插值

- 在片段着色器中为每个像素独立计算光照

三种着色频率产生的效果也取决于模型本身

每一行的模型本身顶点数是一样的,越往下顶点数越多

当几何足够复杂时用FlatShading得到的效果也很好

反过来说,当几何的面数大于像素数量时FlatShading的性能也不会好于PhongShading

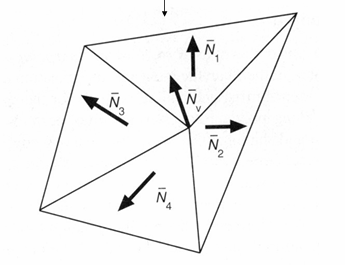

求逐顶点的法线

其最简单的一个思路其实是将与顶点相邻的面的法向量做加权平均

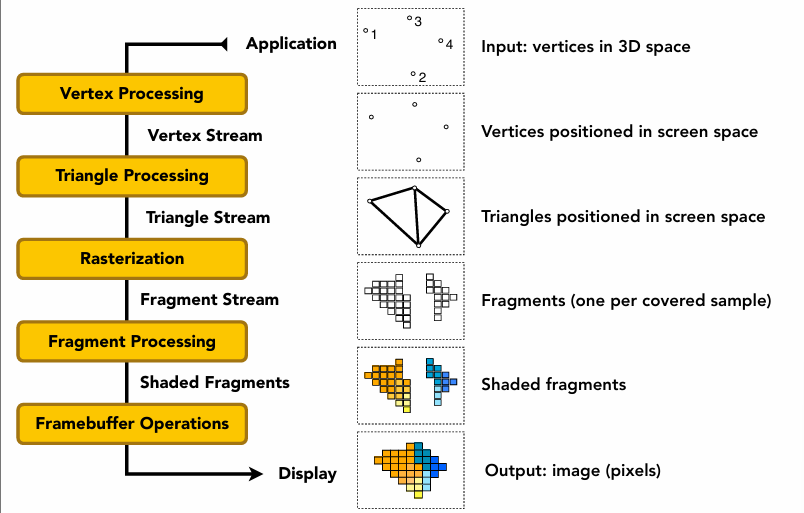

图形管线/实时渲染管线

- 顶点处理

- 接收3D模型的原始顶点数据(模型坐标系)

- 通过模型矩阵转换到世界坐标系

- 根据摄像机位置计算视图变换

- 投影变换将3D坐标映射到2D裁剪空间

- 输出屏幕空间坐标(带深度值)

- 三角形处理

- 将顶点装配成三角形图元

- 执行背面剔除(丢弃背对相机的三角形)

- 进行视锥体裁剪(移除屏幕外的部分)

- 输出待渲染的有效三角形列表

- 光栅化

- 将三角形转换为覆盖的像素区域

- 计算每个像素的重心坐标

- 对顶点属性(颜色/法线/UV)进行插值

- 生成片段(Fragment)集合

- 着色计算

- 采样纹理获取基础颜色

- 计算光照(漫反射+镜面反射)

- 混合材质属性与光照结果

- 输出片段最终颜色值

- 后处理

- 深度测试解决遮挡关系(Z-Buffer)

- 执行抗锯齿处理(如MSAA)

- 可选的屏幕特效(Bloom/HDR)

- 最终写入帧缓冲区

Shader

现代GPU中,这套渲染管线某些部分是可编程的,可以由开发者去定义顶点/像素如何着色

也就是用代码控制如何着色,这部分代码就叫Shader。

Shader指定的是每一个像素/顶点如何着色,所以不能也不用去指定某一个像素如何着色

如果写的是顶点操作,这个shader就叫做VertexShader(顶点着色器)

如果写的是像素操作,这个shader就叫做FragmentShader(片段/片元着色器)/PixelShader(像素着色器)

1 | uniform sampler2D myTexture; // 纹理采样器 |